TAG RODをつくろう!!

壊しているのか?直しているのか?よく判らない趣味の車いじり…

0911

余談・・・

なんて話を書きましたが、当初はそんなこと気にもしていなかった・・・

このモデルAに乗るようになり、購入時は大気開放だったので(今もそうだが・・・ちゃんとキャブに戻そうとは思ってます)

あのガスってなんだか気になりますよね?

臭いし、体に悪そう・・・エンジンの中から何故出てくるのか?

知識無いときはマフラー以外から何か出てくるなんて考えてもいなかったしね。

で、余談ですがオイルについて。

私はトライク時代、漏れて継ぎ足し→なので交換いらない?なんて思っていた位なんで(過去のブログ見てください)

入っていれば良い程度でしか気にしていなかった。

今は5000キロ毎に交換しています。10-40の混合油を入れています。

心を入れ替えた要因はなにか?^^

オイルは潤滑の為ですよね?

オイルラインを通って各場所通り、オイルパンに戻っていく・・・(昔はオイルにクランクが浸っているだけかと思ってました><)

ゴミや摩耗粉を取るためにオイルフィルターを通り、クランク→プッシュロッド→カムを潤滑しオイルパンに落ちる・・・

それだけならなんだか何万キロも持ちそうじゃない?

事実ATオイルはあまり変えないのだし・・・(一般的にですよ)

問題はこのブローバイガスですよね。

混合気を吸気しピストンが圧縮し、燃焼・・・排気される。

そのピストン圧縮の時にピストンリング3枚を勇敢にもくぐり抜け洞窟の中に侵入する輩がブローバイガス。

ガソリンが混ざった空気です。

オイルが溜まっているエンジンブロックの中をうろうろした後、エンジンの隙間から出る(オイルが漏れない位だからその隙間はオイル注入口くらいしか無い)

よってオイルはガソリンと混ざっていくんです。

水と混ざると白くなりますが、ガソリンと混ざっても変色はさほどしないので(吸気に湿気が混ざってれば変わるでしょう)判断材料は粘度と臭い位かな?

大半は熱で蒸発するらしいですが・・・

良く、「この添加剤入れると粘度が落ちないのでオイル交換スパンが伸びます」と言うのを聞くが、上記理由であまり興味がわかない。

潤滑力の維持とは違う内容の様な気がする。

摩耗が少ないって言ううたい文句なら確かに~ですが、長持ち??

まあ素人なんで専門家が言うことは否定出来ませんが、持論です。

私のモデルAは1930年式ですが、エンジンは多分70年代位のフォード302、フレームより新しいって言ったって

40年近く経っているので、1度か2度オーバーホールを受けたとしてもクリアランスはどうか?

ブローバイガスも多くなると思います。

余談でした^^

Posted on 2013/09/11 Wed. 11:49 [edit]

0920

電気について・・・

電気って見えないし・・・良くわからない。

ですが、配線を全て取っ払ってしまったモデルAの配線をやり直す為には必要な知識・・・

普段は家庭用100vしか使わないし+も-も関係無い交流電源です。

車には直流電源(バッテリー)

ボルト=電圧

アンペア=電流

だから何だ?^^良くわからん。

オルタネーターの配線やっているときに思いましたが、通常はヒューズBOXがあったり配電盤を経由したりと部分的に車をいじるときは「元の場所を覚えておく」程度なもんですから・・・・気にもしなかった・・・

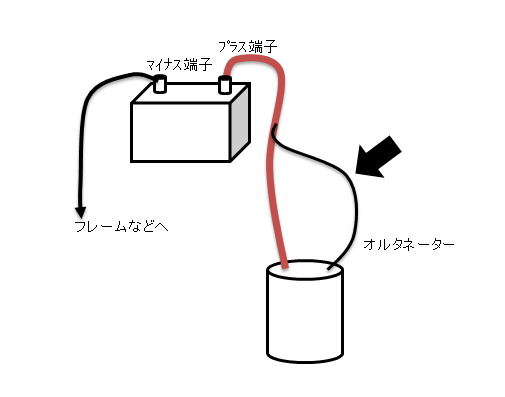

全く配線の無い所から引き直すとオルタの配線って

単にこうなってる事に気がつく・・・

1本だけだと充電しないが、2本引くと充電開始する。(1本でOKなオルタもありますので・・・)

でも結局図のように+に戻っているだけ。

私、電気は「電圧」と言うくらいだから押しているんだと思ってました。

会社に電気に詳しい人がいるので電話してみると~

「電気は高いところから低いところに流れるんだよ」プツッ、プー、プー、プー><キラレタ

その一言を残し彼は電話を切りました・・・

仕方が無い^^その情報を元に考えると、電気は押されているんじゃ無く、使う方が引っ張っている?と考えます。

その「貰う側」がどの位必要としているか?で電流の量が決まるとしたら~、配線の太さが用途によって変わるのが説明付く。

押しているのであれば貰う側がどうあれバッテリーのスペック分の配線が常に必要になるはずで・・・??12V100Aだとかなり太い配線が必要。

でも貰う側が必要分引っ張るとなればその分の太さで良いはずですね。

電気をたこ足にしているとコードが熱くなるのは電気が渋滞し、悲鳴を上げている状態

何も繋がない状態では熱くならないのだから~、確かに使う側がいないと電気は来ていない状態ですね。納得。

心配性な私は配線を引くとき、なんだか太いのを使いたくなるが・・・適切な量を運ぶ線を考慮して配線すると確かに細くて良い所の方が多いですね。

しかも「ロス」と言うのがあるでしょう?多分・・・太ければ余裕を持って通れると思いますが乾電池(1.5v)を送電線のような太さの電線で繋いでも電気が来るとは考えにくいですよね?

と想像を極端に膨らませながら考える・・・

で、オルタの充電の仕組み、配線は結局+に行っている事の理屈。

「電気は低い所に流れる」確かにオルタの正常値は14.5v、バッテリーは12.5V、バッテリーの方が低いとなります。

充電しますね。

で完全に充電されればそれ以上は充電されない?理屈では14.5Vまでは充電されてしまうはずだが。。。まあ頭から煙が出るので、無視。

オルタが死んでいれば発電しないので12.5Vであるバッテリーの電気が消耗される。

オルタの容量より電気を使えば、バッテリーからも消耗される。

ヒューズの役目は?

電装部品を壊さないように???

押しているのならそうなるね。ですが引いているのならおかしくないかな~

引いている理屈で考えると、電装部品には+電気が来ていてアースを取って初めて機能するのですから「電送部品が壊れて+→-へ電気が過剰に流れるのを防ぐ為」と考えます。

例えば5Aで動く電装品が5A以上流れたらそれは「バッテリー+から-へ障害無く流れている」んでしょうから線を切ってやらないと燃えますね^^

壊さないようにじゃなくて壊したときの為という方が正しい・・・あれ?普通?^^7

そもそもね。

私が電気について???なのは・・・家電製品にアースが付いているからですよ!!

コンセントの2本の端子を刺す・・・プラスもマイナスも無く、どちらに刺しても動く。

で、アースってのは落雷時にどうのこうのって理由で「付けてくれ」と書いてある・・・

家の外にデカい釘見たいのが刺さっているのを「あれ何だ?」と聞いたら「アースだよ」と言われた記憶が邪魔をして・・・

バッテリー+→バッテリー-に繋がらないと電気が流れないって普通の理屈すら???となってしまう。

小さい頃、車の後ろ側にチェーンがぶら下がっていて地面にこすれているの見たことあるでしょう?

あれもアース・・・まあ静電気のアースって事ですよね。

紛らわしい><

何となく解ったところで・・・燃えたのはバッテリー+→バッテリー-にMAX流れるからであって「そのルートしか発熱しない」

と解ってしまえばもう怖くないね^^

なんか配線が燃えると「全ての電装品が壊れた?」感がありますが、そうでは無いと言うことで終了。

Posted on 2013/09/20 Fri. 11:26 [edit]

1001

トンネルラム

サクサク書いてますが実際は過去6年位の経緯をさかのぼって書いています。

追いついてしまったら一気にゆるやかブログになってしまうでしょうがまあまだまだ書く事ありますので^^

で、その間結構アメ車乗り継いでいます。(TAGRODをつくれちゃったになったら書きますので^^)

そういう中でアメ車V8の「インテークマニホールド」を何だか集めだし・・・

最近はセカイモンも輸入禁止品が増えちゃって中古のインマニは「ガソリン付いているかも知れないからダメ!!」って事で買えなくなっちゃったのですが・・・

ビンテージじゃないと集めるのも楽しくないからね。新品高いし・・・なので最近は冷めちゃいました。

何故インマニが魅力なのかと言うと~ ・・・ それはアルミだから^^

アルミって金属で・・・加工がしやすく(溶接以外は)・・・磨くと光る・・・

不思議な金属ですよね?

私、趣味で彫金やってたことありますが、銀や金、プラチナなんかよりよっぽど魅力的だと思いますよ。

重量感は無いが車部品で言えば「軽い」ってのが良い訳だし。

放熱性よし、軽い。合金なら強度も(ジュラルミンとか)

私のコレクション^^

そのうちアルミ屑としてかみさんに売られてしまう事でしょう・・・

で、インマニを集めると共にその「効果」に興味が湧いてきます。

V8エンジンのインマニは「吸気」と「ラジエター液」が通っています。

なので、組む時は緊張しますが・・・

おかげで複雑な形をしていて磨くのも大変だが楽しい。カーブしている所が上手く磨けると良い感じに

なりますよ~^^

全て筒抜けで最短距離を吸気するのも多いですし、4気筒毎分岐や交差させているのもある。純正は鉄ですが、交差させてますね。

キャブのプライマリー側とセカンダリー側に分けているのもあります。

色々使ってみて試したいとは思うのですがなんせ取り外し取り付けが面倒ですね。ラジエター液のおかげで・・・

低いのもあれば高くしてあるのもある。

まあ吸気は極力、素直に空気が入ってくれる方が良いですよね?

ボンネットの高さを考慮しなくてはならないので「低く且つ効率よく」なんて考えられたのも多いです。

エンジンボーンを夢見た私は高い方が良い!!とトンネルラムを付けましたが

実際何故こんな形状に???

と調べていると~「サージタンク」って言葉が出てきます。

空気が外からキャブへ吸い込まれ、混合気として入って行ったときに、いきなり燃焼室へ入るのが良いのか?

一旦、部屋に入りいっぷくしてから「さて燃えるか~」とするのが良いのか?

燃焼室には沢山の混合気を入れたいですよね。

同じ大きさの燃焼室でも空気の流れで滞留や引っかかり?が出来ると、とてつもないスピードで動いているバルブやピストンの動きからすれば入りやすくしてやらないとならない。

そのための~??

またまたうんちく語る感じで書きましたが結果「良く解りません」で終了^^

まあいいか~デス

Posted on 2013/10/01 Tue. 21:05 [edit]

| « p r e v | h o m e | n e x t » |